からだ評価スタジオ(BPAT Studio)

ワットバイク「ATOMX」が導入されました。有酸素系の計測をこれまでよりも詳細に行うことができるようになりました。

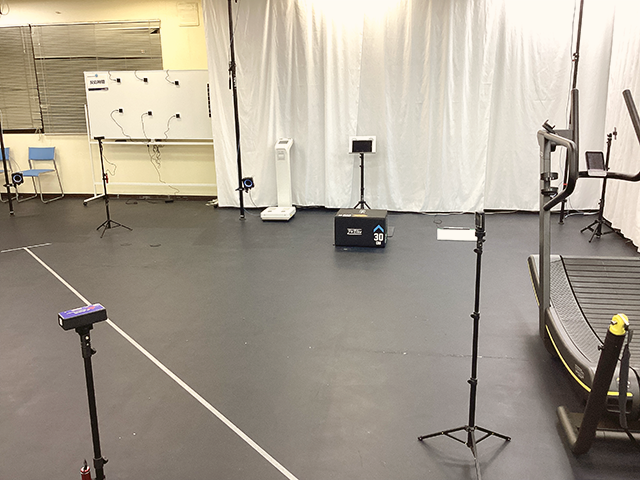

これまで長年、大学の研究や企業の開発用途で使用されてきたスポーツセンシングの本社スタジオを、その知見やノウハウを詰め込んだ体の評価を行うシステム「BPAT(ビーパット)」シリーズを軸として、体力測定からプロスポーツ選手のフィジカルチェックまで実施可能な、先進的な設備を常設してリニューアルオープンしました。

一般の方もお気軽にご利用いただけるよう、機材のオペレーターや、体力測定を実施する担当者などもご用意しています。

ボディパフォーマンス評価ツール「BPAT」シリーズを常設

あらゆるボディパフォーマンスを可視化する「BPAT(ビーパット)」シリーズの全てのラインナップを常設しています。

■写真手前左から

・BPAT Speed(タイム測定)※スタンドの光電管

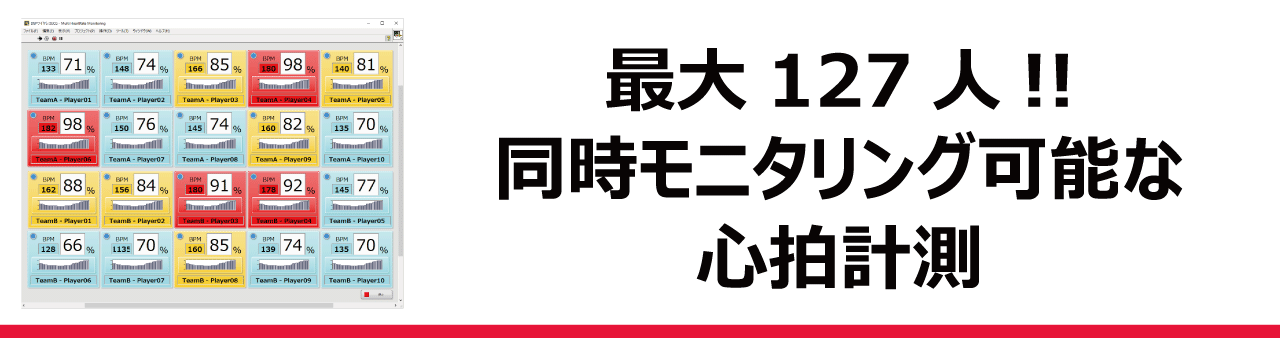

・BPAT HeartRate(心拍測定)※ベルト型センサのためトレッドミルに限らず使用可。

■写真奥左から

・BPAT Reflex(反応速度測定)

・BPAT Weight(体組成測定)

・BPAT Jump(ジャンプ能力測定)

・BPAT Posture(姿勢・足圧分布測定)

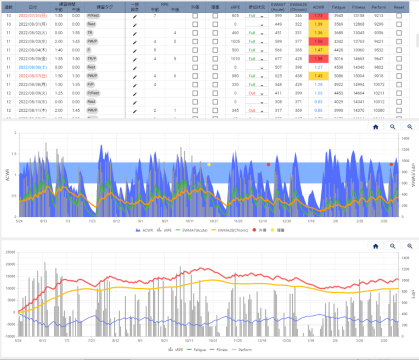

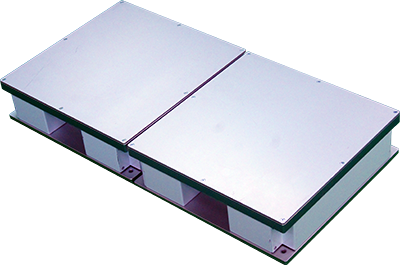

ハイパフォーマンス評価には必要不可欠なフォースプレート(2台)を常設

近年、海外のトップアスリートの能力評価を行う上で欠かせない計測機器となったフォースプレート。床面から得られる力(床反力・地面反力)をいかにコントロールして細部へ力を伝えるか、というアスリートにとって大きな課題を可視化することができます。日本では研究レベルでの利用は進んでいるものの、まだまだ普及が十分に進んでいません。海外では、プロスポーツチームや各種代表チーム等でもフォースプレートを用いた評価が当たり前のように行われています。

BPAT Studioでは、フォースプレートを2台も常設しており、左右のバランスを静的にも、動的にも計測することができます。重心動揺計では評価しきれない部分まで評価が可能です。

中でも、動的バランス評価は、ACL損傷の予測や回復過程の確認を目的として開発されており、これらの評価もBPAT Studioでは行うことが可能です。

国内ではなかなか測定の機会がない評価を、お気軽に行っていただけます。

ワットバイク『ATOMX』

有酸素能力の測定だけではなく、漕ぎ方を通じた左右の力の使い方評価に優れたワットバイク(wattbike)社製『ATMOX』を設置。

BPAT HeartRateと連動した有酸素能力評価や、トレーニングを行って頂くことも可能です。

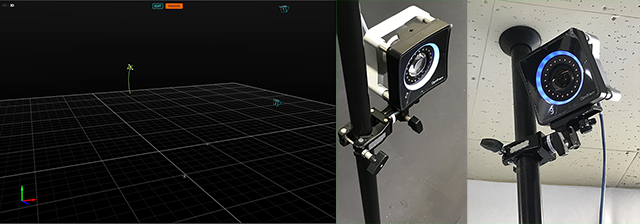

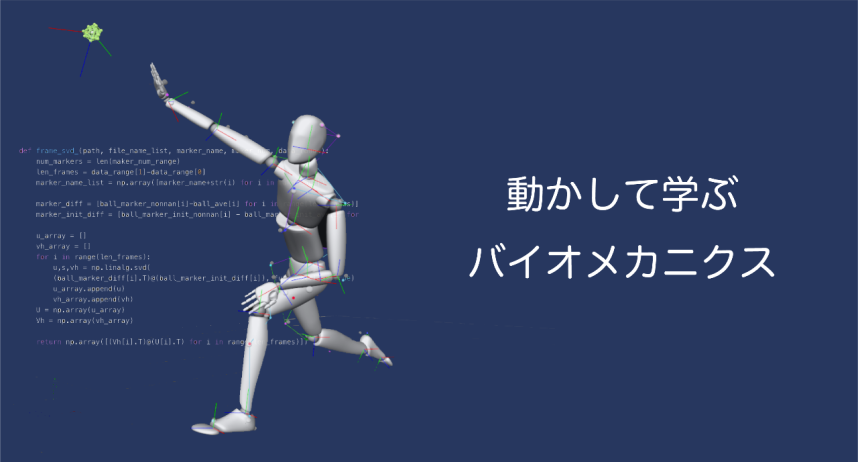

常設の3次元モーションキャプチャシステムとVBT計測

最大240fpsまで撮影できるカメラを12台使った3次元モーションキャプチャシステムで、あらゆる動きを可視化します。5mx5m程度のフリースペースでの動きを自由に記録するだけでなく、モーションキャプチャシステムを用いた独自の評価システム(筋力バランス評価、歩行/ランニング評価、柔軟性評価)もご利用いただけます。

また、TechnoGym社製Kinesis との組み合わせでは、IMUベースのVBT計測では得られない、真のVBT計測/評価を行うことが可能です。Kinesisで行える様々な方向へのトレーニング動作で、VBT計測を行うことができるスポーツセンシングのオリジナルシステムを構築しています。